„Der verkehrte Tag“, eine Geschichte mit Hintersinn?

Falladas Kindergeschichten kommen wieder auf, man sieht sie in hellen, bunten Ausgaben, in Hörbuchform und Bild-geschmückt in den Buchläden ausliegen. Das war nicht immer so. Als ich 1982 an der Freien Universität Berlin-Dahlem im Fachbereich Germanistik studierte, fanden sich in der Unibibliothek gerade mal drei Bücher von Fallada, seine Kinderbücher waren nicht dabei. Diese konnte man, wenn man großes Glück hatte, in abgegriffenen, dunklen Ausgaben mit Stockflecken in Antiquariaten finden. Die Professoren sprachen auch bei den drei vorhandenen Werken von Trivialliteratur. Ich möchte mich heute mit einer seiner Kindergeschichten näher beschäftigen. Es dreht sich um die Geschichte vom verkehrten Tag: Hat sie einen Wert, der über eine bloße Verwechslungskomödie hinausgeht? Ist diese kleine Kindergeschichte von Hans Fallada künstlerisch, entfaltet sie eine fesselnde und bedeutsame Wirkung über Familie Ditzens Essensrunde hinaus, und wirkt sie auch über die Zeit hinaus, in der sie entstand? Oder ist sie, wie es oft heißt, als ein Produkt inneren Ausweichens entstanden, also eine Anpassungsleistung an seine Zeit, Einknicken gegenüber den Mächtigen? Ich wende mich also der Frage der künstlerischen Qualität zu, verbunden mit der Frage der politischen Bedeutung der Geschichte in seiner Zeit.

Ob eine Kindergeschichte künstlerisch wertvoll ist, entscheiden vielerlei Kriterien. Fassen wir es mit Tucholsky zusammen, der sagte: „Ich möchte nicht gelangweilt werden“. Künstlerisch wertvoll ist also etwas, dass zwar an den Erfahrungen der Leser anknüpft, (sonst würde es ja nicht gelesen werden, ihre Sympathie hervorruft, aber ihre Vorerwartungen übertrifft, überrascht, also eben nicht einfach nur erfüllt, sondern Neuerungen, Besonderheiten, Kreativität anbietet, die den Leser zu einem Perspektivenwechsel, mglw. auch Horizontwechsel anregen1). „Lesersympathie“ muss erworben und „Leseraktivität“ muss angeregt werden, dann ist etwas Kunst und nicht nur Trivialliteratur2). Damit handelt es sich um mehr als bloßes Konsumieren eines Lesestoffes, denn es entspringt geistige Aktivität und Anregung, Überwindung eines Althergebrachten daraus.

Damit eben langweilt man nicht, sondern fesselt. Beispiel dafür ist Astrid Lindgrens weltweite Milliardenauflage mit ihren absolut unkonventionellen Figuren (Pippi Langstrumpf) und Themen (Tod, Kindesverwahrlosung und Krankheiten). Für Kinderliteratur höchst bedeutsam ist, wie Gansel3) erarbeitet hat, aus welcher Perspektive sie an Kinderthemen herangeht, aus der Erwachsenenperspektive, bei der es um „Erziehung“, „Anstand“, „gutes Benehmen“ und „Manieren“ geht, also Zeigefingermoralisierend, wie zB im Struwelpeter, oder aus der Kinderperspektive, wie es Lindgren u.a. taten, die eine empathisch-Selbstwertstützende sein sollte, und Kenntnisse kindlicher Entwicklung und Bedürfnisse voraussetzt. Selbstredend ist die zweite Variante unter Kindern beliebter, erreicht sie besser und kann damit mehr in ihnen bewegen als die erste, die Kinder einerseits einschüchtert, andererseits langweilt. Man kann also letztendlich auch moralisch mit der zweiten Variante, auf indirektem Wege, mehr erreichen. In diesem Fall lesen wir schon in Falladas Vorwort Ungewöhnliches, er schreibt, dass er Kinder über dieses Buch hat entscheiden lassen. Wir lesen, indem er sich direkt an seine mit Klarnamen genannten Kinder als Hauptzielgruppe (!) wendet, dass Uli es sich gewünscht hätte, dass aus den Geschichten ein Buch entstünde.4) „Onkel“ Rowohlt meinte, die Geschichten seien wertvoll, nachdem er sie anderen Kindern und dann erst (!) Erwachsenen zu lesen gegeben hatte.

Mag es so gewesen sein oder nicht, Fallada ist ein hochprofessioneller Gestalter seiner Texte und wählte gezielt diese Einführung. Kinder haben laut offiziell damals gültiger Nazi-Doktrin in dieser Zeit niemals Entscheidungen treffen können, sie haben zu reden, wenn sie gefragt werden, sie sollen unfrei bleiben und gehorchen lernen. Kinder über Erwachsene zu stellen, wie es hier schon in den ersten Sätzen geschieht, widerspricht einmal der Lesererwartung und zum zweiten der offiziellen Politik, denn Kinder sollen in der Zeit vor allem durch Angst eingeschüchtert werden5). Bücher, die den Namen „Der Giftpilz“ tragen, erklären den Kindern in bunten Bildchen, dass sie sich dafür dann anderen überheblich fühlen dürfen, da der Jude kein Mensch ist und man mit ihm daher kein Mitleid haben darf.

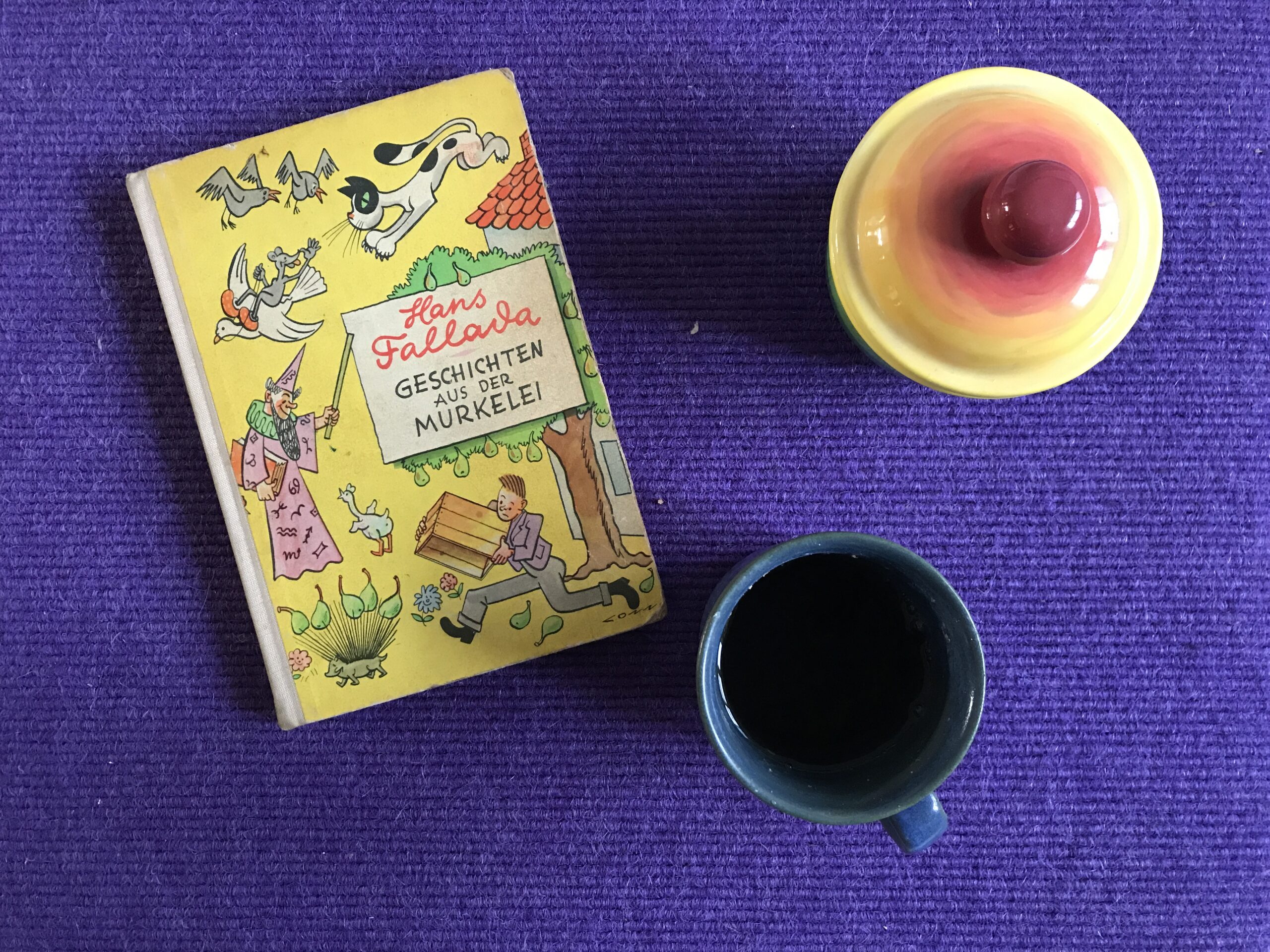

Hans Fallada verortet also schon in den ersten Sätzen sein kinderliterarisches Werk in den Bereich der empathisch-Selbstwert stützenden, der kinderperspektivischen Literatur. Damals eine Seltenheit unter den Kinderbüchern. Im ersten Satz der Einführung zu den Geschichten aus der Murkelei gibt er nun als sein profanes Ziel an: Die Geschichten seien dazu gemacht, dass das Essen besser rutsche und nicht so langweilig sei 6). Auch in diesem Satz ein Widerspruch zur damals herrschenden Lesererwartung und Erwachsenen-Auffassung, nämlich die, dass man bei Tisch nicht reden darf und dass Kinder unter Strafandrohung, wie zB in der Episode vom Suppenkasper im Struwelpeter, zum Essen gemahnt und gedrängt werden müssen. Es handelt sich also um einen realistischen Beginn. Hier herrscht Klarheit über das tatsächliche Geschehen, der Pappa hat sich die Geschichten ausgedacht. Auch dieser Ansatz ist typisch für eine moderne Auffassung von Kinderliteratur, die damals schon einen Ansatz verfolgt, der sich auch nach 45 in Ost und West nur zögerlich, erst durch die 68iger-Autoren (Volker Ludwig, Frederick Vahle, Janosch, Leo Lionni u.a.) durchzusetzen begann. Ein realistischer Einstieg, im Gegenteil von verschwommen – märchenhaften Einstiegen lässt Kinder nicht im Dunkeln darüber, ob das Erzählte wirklich passiert oder erfunden ist. So wird zB in der „Erwachsenenperspektiv-Kinderliteratur, unter dem „erzieherischen Ziel“ größtmöglicher Folgsamkeit und Angstmacherei die Illusion, dass fremde und unheimliche Hexen, Geister und Bösewichte wirklich existieren, eher betont. Schauen wir nun in die Geschichte hinein, ob er diesen Ansatz weiter verfolgt oder wieder fallen lässt.

Da wacht die „Mummi“ in der ersten Szene „am frühen Morgen auf, während sie sieht, dass der Pappa noch schläft“7). Dass es sich hier auch schon um etwas „Verkehrtes“ dreht, können nur die unmittelbaren Familienmitglieder oder regelmäßige Fallada-Leser als Witz begreifen, denn aus zahllosen anderen Büchern weiß der Leser: Mummi war eine notorische Langschläferin und der Pappa war immer der erste, der wach war. Hier wird zunächst die Lesererwartung über die treusorgende immer früh aufstehende Mutter erfüllt, am Ende aber, durch die überraschend realistische Wendung wieder aufgelöst, denn da ist es die Mutter, die sich nach dem „Traum“ die Augen reibt und der Uli, der sie mit einem Waschlappen endlich einmal wecken geht. Dass der Pappa sich mit dem Bettvorleger zugedeckt hat und die Bettdecke unter sein Bett getan, dazu „fein säuberlich“, enthält eine Anspielung gegen preußische Tugenden, wie das fein säuberliche Zusammenlegen von Sachen. Es wird witzig durch den Fußboden (der ja meist nicht unbedingt sauber ist) und führt so das „fein-säuberliche“ Zusammenlegen ad absurdum.

Der Ausspruch der Tochter: „Ich bin aber keine grüne Gurke“, erhält seinen Witz aus der Rätselhaftigkeit, scheint aber eine innerfamiliäre Anspielung auf Faulheit oder eine eher hängende Körperhaltung zu sein. Liest man nämlich die „Geschichte vom getreuen Igel“ nur wenige Seiten weiter im selben Erzählband, ist mehrmals die Rede von grünen Gurken, man sieht sie dort vom Kompost herabhängen8), schließlich mysteriöserweise herabfallen, dann sind sie nach Aufklärung der Sache, nochmal erwähnt9). Es wird also etwas zur Entschlüsselung dieses Bildes angeboten. Doch auch hier dominiert, selbst im Halbschlaf, das Kind, denn es wehrt sich mit seinem Ausspruch offenbar gegen eine scherzhaft-aufziehende Erwachsenenzuschreibung.

Bei Uli im Bett ist die „Decke ganz geschwollen“ und der Junge ist nicht zu sehen, stattdessen findet die Mutter unter der Decke eine Kuh, die flugs personalisiert wird, als „Frau Kuh“ angesprochen und mit Namen genannt (Erikuh). Die geschwollene Decke, unter der die Kuh schläft, ist nun sicher für Kinder ein höchst unerwartetes und daher sehr witziges Bild. Dass das aber die Mummi nicht besonders dramatisch findet, ist der zweite Teil des Witzes. Lediglich erschöpft setzt sie sich, doch der Stuhl vermenschlicht sich und beginnt die Erschöpfte in die Küche zu fahren. Der Reiz dieses Bildes rührt wahrscheinlich aus der Erfüllung des heimlichen Wunsches der Mutter, nicht mehr selber gehen zu müssen, sondern gefahren zu werden. Dort reitet Uli auf dem Zeiger der Uhr und verstellt diese. Er ist also flugs zu einem Däumeling geworden, der die Zeit schneller stellt.

Jeder Witz lebt durch die in ihm enthaltene Wahrheit und hier könnte dieses als ein Sinnbild für das Temperament des Sohnes gemeint sein, der damit positiv besetzt, als aktiv, schnell und beweglich beschrieben wird. Das anschließende Helfen beim Frühstückmachen wird zu einem köstlich kindgerechten Bildwitz, da statt Kohlen das Wasser angezündet wird, und nicht über der Pfanne, sondern über die Kohlen die Eier zerschlagen werden. Man sieht also unten aus dem Ofen Wasser fließen und oben Eier über die Kohlen zu einer braunen Pampe verbrennen. Dagegen ist die Beschreibung der Küche und des Backens bei Pippi Langstrumpf geradezu nüchtern angelegt.

Der reale Gehalt hinter diesem absurden Bild ist der, dass hier kindliche Leseaktivität augenblicklich provoziert wird, noch dazu im Sinne eines indirekten moralischen Einflussnehmens. Die zuhörenden Kinder werden sofort den wirklichen Hergang des Kochens aus ihrer Erinnerung aktivieren und gegen dieses Bild setzen, in dem Sinne, dass sie unter Lachen und Kreischen zu dieser Sequenz, laut kommentierend, noch während des Erzählens, rufen werden: „Nein, nicht das Wasser,…die Kohlen!“, und: „Nein, nicht das Ei über die Kohlen, sondern über die Pfanne!“ Somit haben sie hier wie nebenbei ihre Kenntnisse über das Kochen gefestigt. Mit dem anschließenden Streit über Setz- und Spiegelei wird ebenfalls Leseraktivität bei den Kindern geweckt, denn dass es zwei Begriffe für ein und dasselbe gibt, und Kinder dies schon entschlüsseln können, provoziert sie sofort zur Teilnahme, da sie beweisen wollen, dass sie das schon wissen und eventuell, noch vor Auftreten des Vaters, in die Geschichte hinein schreien: „Ist doch dasselbe!“

Dass die Kuh Eri mglw. wissen kann, wo Uli ist, lässt den Leser eventuell auch den Gedanken haben, dass die beiden befreundet sind, also Uli die Kuh gern hat, weshalb er sie auch in seinem Bett schlafen lässt. Hier könnte auch ein relativ typischer kindlicher Ausspruch eines noch kleineren Uli einmal vorgekommen sein, der da lauten könnte: “Warum muss die arme Erikuh bei solcher Kälte draußen im Stall schlafen, ich will sie mit in mein Bett nehmen!“ Dies entspricht der magischen Phase kindlicher Entwicklung, in der Kinder Tiere vermenschlichen, sich mit ihnen auf eine Stufe stellen und sie lieb gewinnen können. Eine weitere Leseraktivität könnte in Bezug auf erwachsene Hans-Fallada-Leser auftreten, die sein Frühwerk kennen, wo er selbst eine Kuh vermenschlicht und sie als große Mama dargestellt hat, freudianisch assoziiert mit: Dick, warm, lieb, gemütlich, Bauch, treuen Augen, Müdigkeit, Geborgenheit, weichem Fell.

Der eintretende Schimmel ist eindeutig der Pappa, (Fallada, der du hangest), dieser widerspricht durch sein: „Streitet euch nicht!, sagt er gemütlich“, sämtliche zeitbezogene Vaterreaktionen auf Kinderstreits. Erwartet würde hier ein cholerisch herein brausender Vater, der Angst machen würde. Der Schimmel, und auch noch so gemütlich, und selbst als er sagt: „Sonst kriegt ihr Haue“, macht nun keinerlei Angst. Ist gleich darauf sogar mütterlich-fürsorglich: „zieht euch schön warm an10).

Dass „Miezi“ keine Hauskatze, sondern ein Hausmädchen ist, wird dem unkundigen Leser erst klar durch das Plattsprechen des Mädchens, es soll aber sicher eine über den Namen hinausreichende Verwandtschaft durchaus assoziiert werden. Als eine echte Katze auftritt, muss sich der verblüffte Leser dies wiederum selbstaktiv erschließen, denn die später in Zusammenhang mit Tante Palitzsch auftretenden „Peggy“, die zuhause bleiben musste, könnte zunächst auch ein Hausmädchen sein. Hier wird stark assoziativ gearbeitet und der Leser in immer neue Verblüffungen und Rätsel geschickt, die sich zt, wie hier, sozusagen über kreuz auflösen (hat man erst herausgefunden, dass Miezi die Hausangestellte ist, dann erschließt sich, dass Peggy die Katze ist, und umgekehrt, erkennt man, dass Peggy eine Katze ist, spätestens bei der Aufgabe, dass sie den Fußboden ablecken soll, so erschließt sich plötzlich rückwirkend, dass Miezi also keine Katze, sondern das Hausmädchen war). Auch das Katzenauge der Tante Palitzsch bleibt zunächst rätselhaft, bis sie einmal ihre Augen schließt, der Wachtmeister dann sofort davon ausgeht, es gäbe kein Katzenauge, die Familie „ins Gefängnis werfen will“, und damit dem Leser klar wird, dass es sich um die geöffneten Augen der Tante handeln muss, die entweder so schmal wie Katzen oder so rot wie ein Katzenauge am Auto sein müssen, wahrscheinlich beides, damit die Assoziation doppelt hält.

Aber auch der echte Pappa, der nun vom Schimmel vor den Wagen gespannt wird, wieder mit „hängendem Kopf“ sich aber als ungeschickt erweist, rückwärts irgendwo hineinfährt, später in der Pfütze suhlt und schließlich vom Schimmel in den Wagen verfrachtet wird, wie einer, der nichts taugt, verbirgt nicht wenige Anklänge an Falladas Selbstbild, wie er es immer wieder gern gepflegt hat. Dies auch seinen Kindern frei und offenlegte. (Sicher auch zur Rechtfertigung seines für Kinder manchmal kaum verstehbaren Verhaltens während seiner Depressionen). Auch hiermit wird das traditionell und damals politisch opportune autoritäre Vatermuster komplett durchbrochen. Statt Angst machend wird der Vater als bedauernswert beschrieben.

Vor des Gemeindevorstehers Haus sträubt eine Akazie wild ihre Wurzeln. Ein schönes Bild, das Haare sträuben assoziiert, in Verbindung mit einer „Amtsperson“ und vor dessen Haus, bei Ansicht all dessen, was sich dort eventuell administrativ zu der Zeit tut, könnte dies für Erwachsene eine kritisch-ironisch gefärbte Anspielung zumindest gegen Staatsvertretung im Kleinen bedeuten und Kindern Angst vor Behörden nehmen. Desgleichen die Szenen mit dem Wachtmeister, der für eine Kleinigkeit die Familie ins Gefängnis bringen will. Vorher, sagt die Wirtin vom Deutschen Haus, bei der sie eigentlich Einkehr erwartet hatten, müssten sie aber noch spülen und zeigt ihnen unübersichtliche Massen von dreckigem Geschirr. Der Wachtmeister will dabei sogar mithelfen, womit seine gefängnisbedrohliche Rolle für die Kinder wieder etwas abgeschwächt, er selbst aber gleichzeitig nochmal lächerlich gemacht wird.

Nun kulminiert die Verrücktheit in der letzten Sequenz in einer großartigen Stärkeszene des kleinen Uli, der hiermit fast als Hauptperson der Geschichte enthüllt wird. (Im Alter und Temperament Anklänge an „Michel in der Suppenschüssel“, von Lindgren): Sie werfen das zu Gummi gewordene Geschirr in einer Art anarchistischer Rebellion in den See und nun kommt Ulis Großtat, dem zum zweiten Mal Übernatürliches geschieht: Er wirft die Suppenterrine so hoch, dass sie zum Mond am Himmelsfirmament wird, in das dann die ganze Familie an einem Strahl hochsteigt und sich die Welt dort zwischen glitzernden Sternen von oben beguckt, bis dann durch wildes Schaukeln die Strahlen reißen und alle zusammen in den See fallen und nass werden. So nass, wie die Mummi sich fühlt, als sie schließlich aufwacht aus ihrem Traum, den der Uli ihr mit einem Waschlappen aus dem Gesicht wäscht. Die Geschichte ist am Ende aus der Welt der Wunder und Absonderlichkeiten wieder in die Realität zurückgekommen, Mummi wacht als Letzte auf, der Tag beginnt erst.

Man kann die Geschichte vom verkehrten Tag durchaus mit Autoren wie Astrid Lindgren in Verbindung bringen, aber sie darüber hinaus mit der weitaus späteren, der emanzipativen und anarchistisch angehauchten Kinderliteratur der 60-iger Jahre (West) vergleichen, bei der auch, wie Volker Ludwig (Grips-Theater) und andere immer gefordert haben, auf realistischer Grundlage in witziger Form, den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder nachgegangen wird. Dabei sollen sie unterstützt werden, sich selbst viel zuzutrauen und sich von Autoritäten wie Vätern, Polizisten, Gemeindevorstehern möglichst keine Angst machen zu lassen. Dem Kind wird also, um mit Monika Hernik zu sprechen: „Autonomie zugebilligt und das Recht auf Kindsein“11). Auch das ist das Gegenteil der im Nazireich herrschenden Maxime, Kinder eingeengt, unfrei, in Angst und Schrecken zu halten.

Nimmt man alles zusammen, sind von Fallada in dieser Geschichte zahllose Leseraktivitätsanreize gesetzt worden, die kreativ und beweglich assoziiert werden können, es wird viel Unerwartetes an erwartete Lesersympathien gebunden und wird in keinster Weise ein autoritäres Weltbild bedient. Kindern wird Entscheidungsfreiheit, Größe, Kraft und Stärke zugeschrieben und zugebilligt. Es handelt sich also mE auf keinen Fall um ein opportunistisches Werk ohne künstlerischen, ohne aufklärerischen Wert. Stattdessen beweist Fallada an zahllosen Stellen Einfühlung in kindliche Bedürfnisse und Entwicklungsstufen, nimmt also in dieser Geschichte ausschließlich die für heutige Kinderliteratur geforderte Kinderperspektive ein.

Anja Röhl in: Salatgarten Nr 1/2015, S.31ff

Anmerkungen:

- Angelika Kieser-Reinke: Techniken der Leserlenkung bei Hans Fallada, Bern 1979, S.10

- Ebenda, S. 44

- Carsten Gansel: Moderne Kinder- und Jugendliteratur, Praxishandbuch für den Unterricht, Cornelsen 1999, S. 13ff

- Hans Fallada: Geschichten aus der Murkelei, Aufbau 2004, S.7

- Erika Mann: 10 Millionen Kinder, über Erziehung im Nationalsozialismus, München 1986 (Erstauflage 1938), S. 19

- Hans Fallada: Geschichten aus der Murkelei, Aufbau 2004, S.8

- Hans Fallada: Geschichte vom verkehrten Tag, in Geschichten aus der Murkelei, Aufbau 2004, S. 40

- Hans Fallada: Geschichte vom getreuen Igel, aus: Geschichten aus der Murkelei, Aufbau 2004, S.54

- Ebenda S.57: „abgefallene Gurken

- Hans Fallada: Geschichte vom verkehrten Tag, in Geschichten aus der Murkelei, Aufbau 2004, S. 41

- Monika Herink: Hans Fallada als moderner Erzähler für Kinder (S.113ff) in Gansel/Liersch: Zeit vergessen, Zeit erinnern, Carwitzer Tagungsband, Göttingen 2008,S. 119