Erstaunlich offen für seine Zeit – zu Falladas Roman „Der junge Goedeschal“

Erstaunlich offen für seine Zeit

Die Kaninchenmordszene in Falladas Roman Der junge Goedeschal. Ein Pubertätsroman

Nicht wenige Literaturwissenschaftler, wie zum Beispiel Jürgen Mantey, haben den Roman Der junge Goedeschal nur unter autobiografischem Aspekt untersucht, den expressionistischen Stil als 1921 nicht mehr zeitgemäßen bezeichnet und das ganze Werk als Epigonen abgewertet, „unecht und künstlich“[1]. Fallada schreite, so Manthey, den gesamten expressionistischen Themenkreis aus: „Großstadtphobie“, „Hässlichkeitskult“, „Dämonisierung des Geschlechtlichen“, „Dirnen-Verehrung“, „Tierszenen“, „Ich-Verzückung“.[2] und bediene auch formal sämtliche Merkmale des expressionistischen Stils: „Vorliebe für Partizipienreihungen“, „elliptische Verknappung“, „Nominalstil“.

Erst um die Jahrtausendwende setzte sich – auch dank der Untersuchungen von Marion George und Carsten Gansel – mit der Fokussierung auf poetologisch- erzähltechnische und gesellschaftspolitische Aspekte in Falladas Frühwerk eine neue Sicht auf den Goedeschal durch, die den Roman gleichberechtigt neben andere Adoleszensromane der Moderne stellt und keineswegs als epigonales Werk abwertet. Zeitgenössische Kritiker taten das ohnehin nicht.

Fallada hat erstaunlich lange an seinem Roman gearbeitet, und ich bezweifle, dass er nur einen Zeitstil nachgeahmt bzw. in dem Werk nur ein therapeutisches Tagebuch gesehen hat, mit dessen Hilfe er sich von seinem pubertären Trauma befreien konnte. Meiner Meinung nach wollte er etwas Wichtiges, Erhaltenswertes und Exemplarisches an die Leser weitergeben.

Ich möchte als Beispiel die Kaninchenszene aus dem Roman herausgreifen, die ich für eine starke Sequenz halte, eine geradezu symbolhafte Szene, in der sich aus dem Inneren des jugendlichen Protagonisten etwas Fremdes, Unkontrollierbares, also Unbewusstes [3] erhebt, über den Protagonisten herrscht, und sein Verhalten bis zu einer Tötungshandlung hin bestimmt, die seinem eigenen Willen, seinem eigenen Gefühl und seinen eigenen Wünschen zuwiderläuft und psychoanalytisch unschwer als Über-Ich-bestimmte, erotisch eingefärbte Abwehr- und Selbstbestrafungsaktion zu erkennen ist[4]. Das dominierende Thema des Romans ist die erwachende Sexualität und deren unbewusste Kraft, die sich – zeitgemäß durch Unaufgeklärtheit und Schuldangst gehemmt – in krankhafte, eigenartige und vor allem aggressive Impulse gegen den Willen des Ich des Protagonisten durchsetzt, bis hin zu starken Triebdurchbrüchen.

Schon unmittelbar nach der Herausgabe des Goedeschal, ist die Kaninchenszene offenbar als eine zentrale Szene des Buches wahrgenommen worden, denn der Autor, Lektor und Literaturkritiker Heinz Stroh, der gerade an einem Sammelband arbeitete, mit dem Titel: Die Einsamen. Kindheitsnovellen, entschied sich, unter dem Titel Verzweiflung Falladas Kaninchenszene als ersten Textausschnitt seiner Novellensammlung voranzustellen[5]. Der 1921 bei Kiepenheuer erschienene Sammelband Die Einsamen vereint novellenartige Textausschnitte aus größeren, schon veröffentlichten und noch heute bekannten Werken renommierter Schriftsteller wie Hermann Hesse, Robert Musil und Stefan Zweig. Diese Auszüge sind mit neu gewählten Titeln montagehaft nebeneinander gestellt und erfüllen dabei die klassischen Merkmale von Kurzgeschichten: Unmittelbarer Beginn, offenes Ende, kurze Zeitdauer, nur wenige Figuren, keine Charakteristik, Reduktion auf das Wesentliche, problemfokussiert. Ihr gemeinsamer Nenner sind kindliche und jugendliche Nöte und Leidenschaften sowie unerklärliche, rätselhafte, aggressive und autoaggressive Verhaltensweisen von Jugendlichen, die von den Autoren als Folge unbewusster Triebkräfte dargestellt werden.

Heinz Stroh deutet die Problematik gleich mit seinen einleitenden Sätzen an: „Blicken wir in uns, so schauen wir die Kinderzeit und erschrecken ob der Unaufrichtigkeit dessen, das später kam. Und prüfen wir uns, so erkennen wir, daß das süßeste und bitterste, daß das stärkste Erleben in ihr war.“[6] Er appelliert also an den Leser, das Beschreiben und das Aufdecken unbewusster Kräfte in den literarischen Texten als ehrlich, bitter, süß und starkes Erleben anzunehmen und einer Unaufrichtigkeit entgegenzusetzen, die später, wenn die Kindheit und Jugend überstanden ist, diese Kräfte wieder zudeckt, und deren Präsenz verleugnen möchte. Man sehne sich aber, führt er weiter in seiner Vorrede aus, dorthin zurück: „Sind wir ehrlich, so müssen wir den Wunsch aussprechen: einmal wollen wir, einmal möchten wir – so gerne! – wieder Kind sein.“[7]

Es bestehe also ein Drang, auch als Erwachsener wieder in die Ehrlichkeit, Süße und Bitternis dieser Zeit zurückzugehen und sich aus dem, was er Unaufrichtigkeit nennt, zu befreien. Da Stroh Falladas Textstelle, nachdem das Buch schon konzipiert war, nicht ans Ende oder irgendeine andere Stelle, sondern an den Anfang seiner Anthologie gestellt hat, nehme ich an, dass sie auf ihn einen großen Eindruck gemacht hat, wie übrigens der gesamte Roman, den er auch sehr freundlich rezensierte. Überdies schien die Kaninchenszene genau zur Intention seines Buches zu passen, so dass er sie leitmotivisch als Einstig benutzte. Fallada selbst erfuhr davon erst 1925, denn sein Verleger hatte ihm Strohs Ersuchen nicht mitgeteilt und den Abdruck, der ja durchaus in Falladas Interesse lag, eigenmächtig genehmigt[8]. Im Folgenden werde ich die Szene losgelöst vom Roman betrachten, so wie sie in Strohs Sammelband publiziert und von den Lesern wahrgenommen wurde:

Zusammenfassung und Analyse der Kaninchenmordszene

Ein Mensch wacht auf, der etwas vergaß, und sich über die Waschschüssel gebeugt, langsam daran erinnert. Es geht um einen Hans, da wird etwas beschworen: „Und Hans? Hans! Nicht an ihn gedacht, er allein, im dunstigen Dunkel des Kohlenkellers, ihnen ausgeliefert.“[9] Der Mensch wird im weiteren Verlauf der Handlung als bei seinen Eltern lebendes Kind auf der Schwelle zum elternkritischen Jugendlichen erkennbar, denn er bildet sich „flüsternde Schatten der Eltern“ ein, die er bezichtigt, heimlich gegen ihn zu spionieren und die sogar, wie er seinem inneren Monolog verächtlich hinzufügt, „auf Zehenspitzen gingen“, obgleich sie wussten, dass er in der Schule war und sie ihn bei ihrem Spionieren nicht entdecken konnten.[10]

Aber im nächsten Moment erfüllen ihn ganz andere, nämlich weiche Gefühle, er versichert sich, dass sein Hans doch ganz sicher noch da sei. Nun erst offenbart sich dem Leser, dass es sich um ein Tier handeln muss, denn der Protagonist sieht im Geiste, wie Hans „die Schnauze an das Drahtgitter gepreßt“ [11], darauf wartet, mit Kohlblättern aus seiner Hand gefüttert zu werden. Danach sieht man ihn Treppen hinabjagen, „im Mund süßen Geschmack“ durch „umsonst gefühlte Angst“[12]. Im Keller angekommen, tasten seine Hände in „beschmutzen Winkeln“, „fühlen „staubig erstarrten Koks“, „befeuchten sich“ mit der „verschlickten Nässe des Backsteinbodens“ im vergeblichen Suchen seines Tieres. Zunächst findet er nichts, kein „wolliger Anprall des …sehnsuchterfüllten Tierleibes an die Käfigbretter“, er erschrickt und fühlt sich in „unbegreifliche Tiefe stürzen“, er sieht sich allein, getrennt von den „Menschlichkeiten der anderen“, nochmals hinabstürzen in etwas, aus dem es keine „Rückkehr ins Alleinsein“ gibt.[13] Man fragt sich als Leser, wie seltsam sind diese Gefühle? Offenbar hat der Protagonist Grund anzunehmen, dass die Eltern seine heimliche Obsession für ein kleines wolliges Tier in einem Käfig entdeckt und ihm damit das Einzige, was ihm Halt gab, weggenommen haben. Die Wahl des Ortes, an dem er das Tier in einem Käfig gefangen hält – ein Keller –, weist unschwer auf das Unterbewusste hin, wie es von Freud oft beschrieben wurde. Unzählige Male kommt in Träumen von Patienten das Sexuelle im verdrängten Unbewussten als Keller vor, der dunkel, schmutzig, feucht und glitschig ist. Gleichzeitig ist dies auch eine Methapher für das weibliche Genital, das dem Unaufgeklärten Angst macht und als ebenso Verbotenes in den Keller verdammt wird. Eingesperrt in einen Käfig neben den Kohlenhaufen, befindet sich nun dort ein Tier, das für das Es der sexuellen Triebe des jugendlichen Helden steht, die zum Durchbruch drängen und zu einer Entdeckung streben, vor der dieser berechtigterweise Angst hat.

Mag dies zu viel der Deutung sein, gibt das Folgende mir in allem recht. Der noch namenlose Protagonist spricht nun von rätselhaften Puppen, die sie ihm fortgenommen, und folgert, dass sie nun auch diesen, „seinen Hans“ ihm genommen hätten. Daraufhin geht er zur Kellertreppe zurück, die nach oben führt und schreit zu den oberen Räumen hinauf: „Wie ich euch hasse! […] Ach, Ihr wisst nichts von Reinheit, die ihr alles durch Teilhaben beschmutzt!“[14], was sich wohl auf seine Gefühle dem Tier gegenüber bezieht, die seine Eltern offenbar nicht normal, natürlich und rein finden, sondern, wie er glaubt, ihm verbieten würden, wie vorher schon die Puppen. Daraufhin hört er das Echo des Wortes „Reinheit“ in einer Art halluzinatorischer Verkennung wie einen Spott hinter sich, dreht sich um und entdeckt, dass das kleine Tier, das sich durch ein feines Kratzen bemerkbar macht, doch noch vorhanden ist. Er stürzt sich daraufhin vor den Käfig, zerreißt sich in der Hektik die Fingernägel am Schloss, befreit das Tier, nimmt es auf seine Knie und genießt seine „ölige Wolle“ in den Händen. Gleichzeitig liest er einen Zettel am Käfig, den seine Eltern offenbar dort befestigt hatten: „Du darfst ihn behalten!“[15]! Und während ihn noch ein seltsamer Zustand von „Hingebung“ im Wiederfinden des Tieres „durchtränkt“, spricht er zu ihm: „Ich war schlecht zu dir, nun bist du doch wieder da, mein Hans“[16].

Daraufhin passieren zwei gegenläufige Dinge: Das Tier kommt ihm immer näher, was Fallada bildhaft-sinnlich beschreibt: da drängt die „spürende Nase des Tieres in seine Handfläche“, und auf bewusster Ebene wird ihm klar, dass seine Eltern ihm das Tier nun geschenkt haben. Die Konsequenz dieses Geschenks sieht er voraus – sie würden nach dem Hasen fragen, ihn möglicherweise drängen, das Tier nach oben zu bringen, also an seinen Gefühlen teilhaben wollen. Er ruft daher aus: „Jetzt bist du nicht mehr mein!“[17], woraufhin eine Szene beschrieben wird, die zeigt, warum er nicht möchte, dass die Eltern Anteil nehmen. Der Protagonist gerät durch das Tier noch einmal über ein Gefühl von wohliger Hingabe in eine sexuelle Erregung mit orgiastischer Entladung: Der Leser weiß: Er hockt schon, nun beginnen sich die Gefühle durch das wollig-warme Tier in ihm auszubreiten. Fallada beschreibt dieses ausführlich, das Tier dabei als „es“ bezeichnend: „Vom aufzuckenden Bein ins Wanken gebracht, von den Knien im Hinabgleiten aufgehalten, füllte es nun Kais Schenkel mit nur ihm geltender Wärme; im festeren Zusammenpressen ging zages Sträuben der Tiermuskeln auf, das seine Nerven mit nie geahnter elektrischer Wärme tränkte – flimmernd schienen sie in seinem Leibe zu segeln wie Wasserpflanzen, durchkämmt von der Strömung eines Baches, feierlich schleppten sie und bebend in ihm gleich jenen an Quallen hängenden Spürfäden. Dann aber, ganz verloren an den trunken peinigenden Rausch dieser Minuten, sahen seine verwirrten und schmerzlichen Blicke auf die plötzlich erwachten Hände….“[18]. Hier hat eine sexuelle Erregung mit Entladung stattgefunden und der Leser weiß nun, warum ihm so viel an dem wollig-warmen Tier liegt und auch, warum er mit ihm im tiefen Keller allein bleiben und nicht entdeckt werden will. Der damaligen Zeit gemäß ist es ihm nur möglich, die verbotenen Gefühle der Sexualität in einem dunklen schmutzigen Keller und allein mit einem kleinen Tier zu erleben, die natürlichen Gefühle (Es) drängen dabei gegen die Onanie-Verbote an, die die elterlichen Kontrollen wahrscheinlich bereits durchgesetzt haben. Sofort nach dem Akt regt sich denn auch sein elterlich-moralisches Über-Ich, beschreibt den eben durchlebten Rausch als „peinigend“, also schambesetzt, er hebt die „plötzlich erwachten“ [19], ins Oberbewusstsein zurückgekommenen Hände und führt mit ihnen eine ungeheuer brutale, sehr überraschende Tat aus: Er erwürgt das Kaninchen[20].

Auch das geschieht aber scheinbar ohne sein Zutun, aus dem Unterbewussten gesteuert, er sieht das, was er tut, als sei es nicht er selbst, der es ausführt. Dabei ist er „überströmt von Tränen“, „verzweifeltem Schmerz ausgeliefert“, schaut sich dabei wie fremd und fasziniert den „Tanz seiner Finger“ an[21] und spürt während seiner mehrmaligen Versuche, das zappelnde Tier gänzlich zu erwürgen, erneut sexuelle Erregung, diesmal beim Töten. Es ist die Rede von „elektrischen Funken“ und „Sensationen“ im Inneren seiner gewölbten Hände und an den Fingerspitzen, wo es ihn wie mit Nadelspitzen durchsticht[22]. Die Erregung, die bisher vom weich-warmen Fell über die sanfte Berührung seiner Hände ihren Anfang nahm, empfindet er nun aufs Neue, diesmal während des leidenschaftlich rhythmischen Zudrückens des Tierhalses. Fallada spricht von einem sich wiederholenden „ totenhaften und starren Spiel“ während des Tötens: „Loslassen, Zupacken, verkrümmen, letzter Atem und neues Hoffen.“[23] Ohne Zweifel ist hier eine rhythmisch-konvulsivische Kraft am Werke, ähnlich der während des Sexualakts. Wofür steht das neue Hoffen? Auf Überleben des Tieres, auf endliches Tot sein? Auf einen nochmaligen letzten Orgasmus?

Erst am Ende erlebt er eine Art Verzückung in einer merkwürdig isoliert dastehenden plötzlichen Eingebung, er behauptet, dass nun, da er das Tier getötet hat, „endlich das Leben da“ sei, „nicht fremd, umkämpft“, sondern „von je geahnt“, es, das Leben, „lehnt sich an seine Brust und haucht ihm eine sengende Glut in den Mund, die in den Eingeweiden wie Messer wühlt“, „das Leben, das liebe Leben“[24] Diese Empfindung bleibt etwas rätselhaft, er verbindet hier das Töten mit dem Leben und bezeichnet es als lieb (der heutige Leser wundert sich, da er denkt: grausam), dann schränkt er ein: „sengend heiß“, „in den Eingeweiden wühlend“[25], also schmerzhaft und aufwühlend bis zur Übelkeit. Die Szene hat ihn offenbar im Innersten berührt. Trotzdem assoziiert man auch: Liebesleben. Die Tötungshandlung ist erotisiert worden. Assoziationen sind in der Tiefenpsychologie erlaubt, sie sind die heimlichen Boten, die aus dem Unterbewusstsein aufsteigen, um sich erkennen zu geben. „Über den Kadaver fortschreitend“ verlässt Kai, nun wird er mit seinem Namen genannt, den Keller, es bleibt ihm nur noch übrig, sich in der Schule „der Täuschung der Beflissenheit hinzugeben“[26] Eine starke Szene, eine starke Kurzgeschichte, die tatsächlich auch ohne Kenntnis des Vorher und Nachher im Roman Der junge Goedeschal begriffen werden kann. Sie erinnert an Kafkas Urteil, ist aber präziser, kürzer, geraffter, sie beschreibt offen körperliche Sensationen. Wo las man zwischen 1900 und 1920 dergleichen jemals? Weder Hermann Hesse noch Robert Musil oder andere kanonisierte Autoren beschreiben in ihren Adoleszentenromanen so explizit sexuelle Probleme. Falladas Goedeschal – ein Epigone? Keineswegs!

Die Bedeutung des Unbewussten in der Kaninchenszene

Die Narration verbindet Realistisches mit Absurdem, bewusste Handlung ist Sklave unterbewussten Getriebenseins. In dieser Hinsicht ist es eine moderne Geschichte, wie sie sich eignen würde für heutige Menschen, deren Kenntnis über das Unbewusste weit stärker ausgeprägt ist als im frühen 20. Jahrhundert, und die daraus eine Ahnung erwerben könnten, wie es Menschen in Zeiten der Unaufgeklärtheit ging. Aber modern auch hinsichtlich dessen, was es heute bedeutet, wenn die natürlich erwachenden Regungen der eben noch kindlichen Sexualität sich zu erwachseneren Formen entwickeln und diese Vorgänge mit Verboten, Tabus, elterlicher Einmischung und Kontrolle belegt sind. Dass Fallada das Unbewusste zum Thema wählte und Heinz Stroh es ebenfalls in seinem Sammelband mit anderen Geschichten zusammenfügte, zeigt, dass das tiefenpsychologische Denken, das damals noch in den Anfängen steckte, eine starke Faszination auf junge, fortschrittlich denkende Menschen ausübte (Stroh war nur sechs Jahre älter als Fallada), zumal, wenn sie problemorientiert und problemaufdeckend arbeiten wollten und nicht zudeckend, vertuschend.

Dieses Denken, durch die Schriften Freuds inspiriert, hatte einen harten Kampf zu bestehen und wurde, kaum dass es sich durchzusetzen begonnen hatte, nach 1933 völlig aus der deutschen Wissenschaft verbannt. Verhalten wurde nun wieder, im Rückgriff auf wilhelminisches Denken, allein schuldhaft im Individuum und dessen ‚starkem‘ oder ‚schwachem‘ Willen festgemacht, der angeblich von Geburt an, also erblich, konstitutionell bedingt, festgelegt war und höchstens durch Strafen und Härte ein wenig beeinflusst werden konnte.

Eltern hatten damit nicht, wie es die Tiefenpsychologie logisch macht, für ein mildes Über-ich zu sorgen, zB. indem sie bestimmte Phasen eines Kindes beachten, bestimmte seelisch-kindliche Bedürfnisse durch Liebe, Zuwendung und kindgerechtes Verhalten möglichst erfüllen sollten , nein, es wurde ihnen sogar verboten diese Liebe, die als „Affenliebe“ diffamiert wurde[27], zu zeigen, sie sollten ihre Kinder „hart“ machen, durch frühzeitige Entbehrungen und Dressur. Erst in der übernächsten Generation, der liberalen Ära der 1968er Jahre, kam es, u.a. auch durch Anknüpfung an die Untersuchungen zum Problem „Autorität und Familie“, das von Erich Fromm[28], Max Horkheimer, Herbert Marcuse schon 1936 herausgebracht wurde[29], zu einer Renaissance der Erkenntnisse aus Psychoanalyse und Tiefenpsychologie in der Politik, der Psychologie, der Medizin und Pädagogik. Man suchte nach psychohistorischen Erklärungen für Auschwitz. Das Modell vom bedrängten, zwischen natürlichen Triebkräften (Es) und elterlich-gesellschaftlich-historischen Anforderungen (Über-Ich) eingekeilten Ich, das sich gegen die unbewussten Kräfte zu befreien strebt, notfalls mit krankhaften Symptomen, bzw. dass vom Über-Ich überwältigt ist und sich nur durch sadistische Triebdurchbrüche, Angst-, Zwangsymptome und Abspaltungen wehren kann, wurde wieder aufgenommen.

Es entsprach dem Erklärungsbedürfnis einer Generation, die das Unheil entschlüsseln musste, dass die Elterngeneration in Form eines bisher einmaligen industriellen Völkermordens heraufbeschworen hatte. Die Erklärungen, die die Psychoanalyse bot (u.a. die Theorie des autoritären Charakters[30]), fanden sich in der Praxis bestätigt und es verbreiteten sich in der Pädagogik wieder die reformpädagogischen Konzepte (Korczak-Pädagogik, Montessori-Pädagogik, Freinet-Pädagogik), die zur Zeit der Jahrhundertwende verbreitet waren, wo man das „Jahrhundert des Kindes“[31]proklamiert hatte. Psychologisch gesprochen sollte das elterlich-gesellschaftliche Über-Ich milder, verstehender, weniger strafend und stärker anregend vorgehen und damit die Ich-Kräfte des Kindes stärken.

Heute haben wir es erstaunlicherweise mit einem Rollback von erblich-genetischen Erklärungsmodellen von Verhaltensstörungen zu tun. Statt den unterschiedlichsten Bedingungen von kindlichem Verhalten, deren unbewusstem Gehalt nachzugehen, werden immer mehr Kinder unter den Diagnosen Autismus und ADHS subsumiert, obgleich Hirnforschungen, wie z. B die des Neurobiologen Gerald Hüther (geb. 1951), und die inzwischen weltweit anerkannte Bindungsforschung des britischen Kinderarztes und Psychoanalytikers Edward John Mostyn Bowlby (1907 –1990) inzwischen die Entstehung von Störungen durch Bindungstraumata auch empirisch nachgewiesen haben. Gerald Hüther will die Pädagogik seitdem interessanter und spannender machen. Negative Folgen von Angst hat er bis hinein in die Genstrukturen nachgewiesen (Verkümmerung von Hirnstrukturen ). John Bowlby setzt sich für eine symmetrische Kommunikationsstruktur zwischen Säugling und Bezugspersonen ein, seine Forschungen zeigen, dass Nichtbeantwortung kindlicher Appelle, eine Reihe von bestimmten Bindungsmustern, von denen etliche pathologischer Natur sind, nach sich ziehen können.

Fallada hat seinen Goedeschal damals z. T. unter Morphium-Einnahme geschrieben, Morphium ist ein Medikament, bei dessen Einnahme sich das Bewusstsein verklärt und Unterbewusstes leichter hochdrängen kann. Viele Autoren nutzten Ähnliches um sich starker unbewusster Gefühle zu erinnern, sie in Bilder zu fassen und aufzuschreiben. Bei Kafka wurde dies durch Schlafentzug erreicht, bei Baudelaire durch die Einnahme anderer Drogen. Tatsache ist, auf diese Weise können ungehindert unbewusste Inhalte das Bewusstsein überschwemmen und so durch Schreiben aufs Papier und an die Öffentlichkeit gelangen. Dies ist bei Fallada geschehen, er konnte m. E. im Goedeschal die sexuell-emotionalen Nöte des Protagonisten exemplarisch für seine Zeit einfangen und aufzeigen. Dabei hat er sogar die unterdrückende Haltung der Eltern eher abgeschwächt, die Eltern des Goedeschal stoßen dem Kind gegenüber keine besonderen Drohungen aus, sie binden ihn auch nicht am Bett fest, wie es im Film „Das weiße Band“ beschrieben wird und bis weit in die 60/70er Jahre vorgekommen ist , sie haben ihn nur nicht aufgeklärt und halten dies auch für falsch. Kindern von einer möglichen Auflösung des Rückenmarks durch Onanie zu sprechen, war aber damals weit verbreitete Erziehungspraxis. Falladas Ziel scheint hier zu sein, diese Praxis exemplarisch zu verurteilen, indem er die Leiden eines jungen Pubertierenden bis ins kleinste Detail beschreibt und das erstaunlich offen für seine Zeit. Es gelingt ihm mE durch die profunde Kenntnis unbewusster Vorgänge, die Leser für seinen Helden nicht nur einzunehmen, obgleich er so etwas Unbegreifliches und Gewalttätiges tut, sondern sogar Mitleid mit ihm hervorzurufen. Seine Intention ist dabei unschwer die, die auch Georg Büchner zum Woyzeck inspirierte, nämlich einen einer Gewalttat schuldig gewordenen Menschen verstehbarer und durchschaubarer zu machen. Damit vielleicht sogar einen Weg zu weisen, das Zerstörerische, was sich in seinem Protagonisten andeutet, in Zukunft zu verhindern. Eine aufklärerische Intention also.

Es ist mir unbegreiflich, warum sich mit dieser Tiertötung, die in ähnlicher Art auch im zweiten Frühroman Falladas: Anton und Gerda auftaucht , noch niemand näher beschäftigt hat. Bei Anton und Gerda ermordet er eine kleine niedliche Katze, die auf seinem Arm schnurrend Zuflucht gesucht hat. Er drückt ihr ebenso die Kehle zu wie im Goedeschal dem Kaninchen und auch zu diesem Zeitpunkt, ist ihm gerade die Mutter sehr nah gerückt. Im ersten Fall in Form des Zettels mit der „Erlaubnis“ das Tier behalten zu dürfen, im zweiten Fall in Form eines Briefes, der ihn, mit Vorwürfen traktiert, und, weg von seiner Geliebten, nach Hause zurückruft .

Fazit

Warum ist es auch heute noch bedeutsam, sich mit sexuellen Nöten und daraus folgenden pathologischen Entwicklungen bis zur Gewaltbereitschaft zu beschäftigen? Sexuell-emotionale Unterdrückung schafft abgespaltene Gefühle mit Erkaltung der Empathiefähigkeit, des Mitleids und dem Hang zur Ausprägung eines autoritären Charakters Die Generation der autoritären Charaktere hat sich nicht bewährt, im Gegenteil, sie hat die schlimmsten Verbrechen unserer Zeitrechnung verursacht, sie hat am Ende Eichmann und Hitler hervorgebracht und hat die Nachkriegsordnung in beiden deutschen Staaten noch lange Zeit mit autoritären, gewaltvollen Strukturen durchsetzt. Deshalb sagt Hannah Arendt auch: „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen.“ und plädiert für den Aufbau einer mündigen Gesellschaft, die, nach Kant „das Gegenteil von Gehorsam“ sein solle.

Emotionale Übergriffigkeiten von Erwachsenen sind auch nicht selten und meist auch denjenigen nicht bewusst. Sie maskieren sich im Falle von Müttern oft als Sorge. Kinder haben wenig Möglichkeit, sich ihrer zu erwehren. Das Aufzeigen der inneren Befindlichkeit eines unter Sexualunterdrückung und emotionaler Übergriffigkeit von Erwachsenen leidenden Menschen, wie sie im jungen Goedeschal gezeigt, indem die Strukturen seiner pathologischer Entwicklung offen gelegt werden, bis hin zur stellvertretenden Gewalttat an einem Ersatzsubjekt, kann vielleicht ein kleines bisschen dazu beitragen, ähnliche Phänomene besser zu verstehen. Diese aufklärerische Bedeutung von Falladas Frühwerk, die ins Tiefenpsychologische spielt, hat nicht seinesgleichen, es gibt sie in keinem anderen seiner Romane, allein deswegen gehören die beiden ersten Romane Falladas, die er in der Nazi-Zeit komplett zurückhielt, ins Heute hinein und haben durchaus eine nachträgliche Beachtung und vor allem künstlerische Würdigung verdient.

Anja Röhl im Salatgarten Nr.2/2016, S. 30

Literaturverzeichnis

Adorno, Theodor: Studien zum autoritären Charakter, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1182, Neuauflage 1995

Ahrendt, Hannah im Rundfunk-Interview mit Joachim Fest 1964: http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/114/194 (abgerufen am: 22.10.16)

Bowlb, John: Bindung (1987) in: Grossmann, Klaus E. und Karin (Hrsg): Bindung und menschliche Entwicklung, Klett-Cotta, Stuttgart 2009

Bowlby, John: Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung, Kindler, Hamburg 1982

Chamberlain, Sigrid: Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Psychosozialverlag, Gießen 2000

Chamberlain, Sigrid: Zur frühen Sozialisation in Deutschland zwischen 1934 und 1945, im Jahrbuch für Psychohistorische Forschung, 2001, S. 235–248 Mattes Verlag, Heidelberg

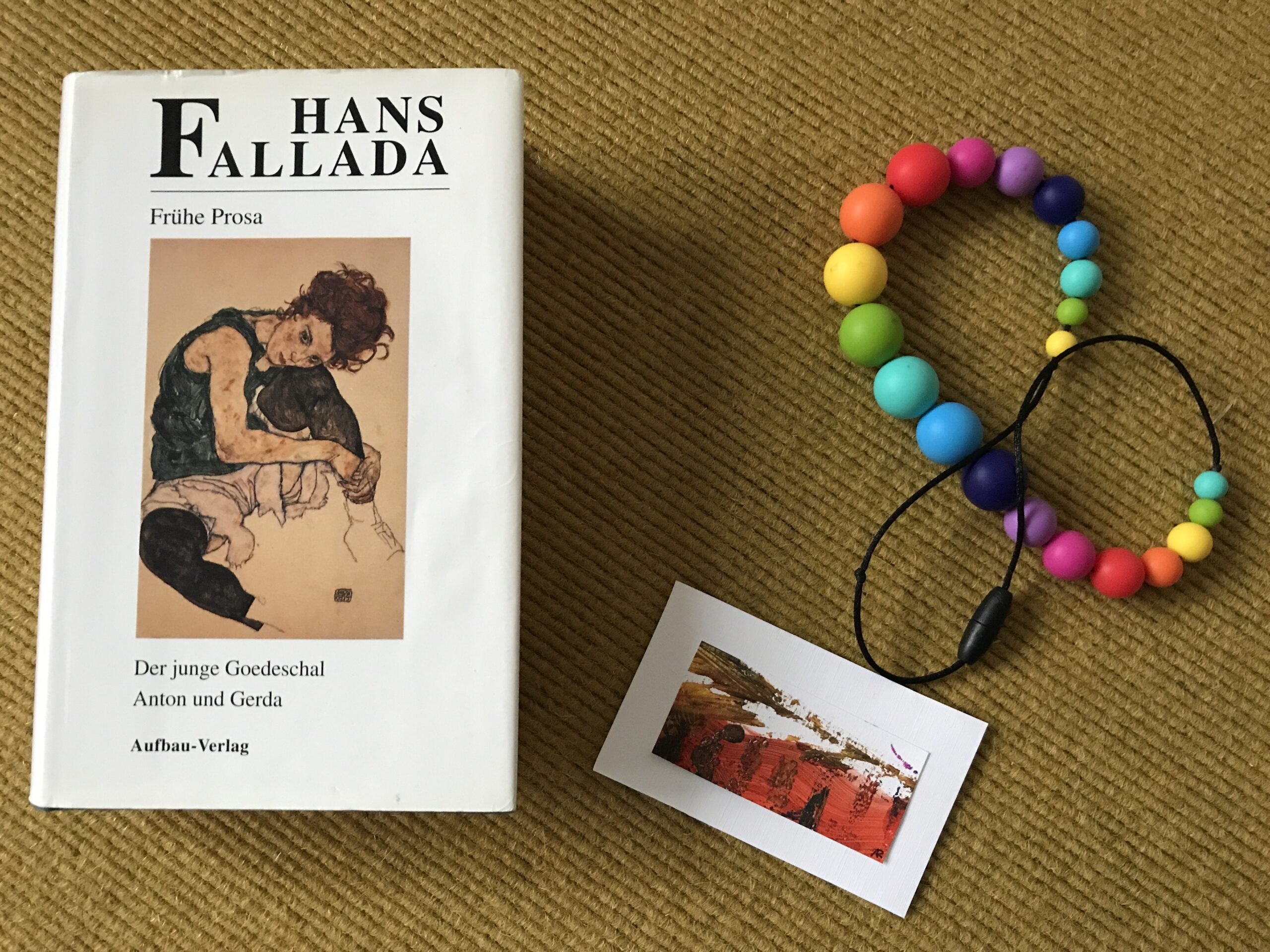

Caspar, Günter (Hrsg.): Falladas Frühwerk in zwei Bänden, Bd 1, Aufbau Verlag 1993, darin: Fallada, Hans: Anton und Gerda, S. 281-540

Caspar, Günter (Hrsg.): Falladas Frühwerk in zwei Bänden, Bd 1, Aufbau Verlag 1993, darin: Fallada, Hans: Der junge Goedeschal, S. 5-280

Erikson, Erik: Der vollständige Lebenszyklus; Frankfurt a.M. 1988; 2. Aufl. 1992

Freud, Anna: Das ich und die Abwehrmaßnahmen, Wien 1936

Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923), daraus Abschnitt III: Das Ich und das Über-Ich (Ichideal), in: Studienausgabe, Bd.III: Psychologie des Unbewußten, Fr/M., Fischer 1975, S.296-307

Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923), in: Studienausgabe, Bd.III: Psychologie des Unbewußten, Fr/M., Fischer 1975, S. 273-330

Freud, Sigmund: Das Unbewusste (1915), in: Studienausgabe, Bd.III: Psychologie des Unbewußten, Fr/M, Fischer 1975, S. 119-174

Fromm, Erich: Sozialpsychologischer Teil. In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung. Alcan, Paris 1936, S. 77-135.

Horkheimer, Max, Fromm, Erich, Marcuse, Ludwig u.a.: Studien über Autorität und Familie, Reprint der Ausgabe von 1936, 2. Auflage im Kampen Verlag, 1987

Horkheimer, Max: „Autorität und Familie“, in: Gesammelte Schriften, Band 3: Schriften 1931–1936, Frankfurt a.M. 1988.

Hüther, Gerald: Biologie der Angst, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2012

Key, Ellen: Das Jahrhundert des Kindes, Berlin, S. Fischer 1903

Manthey, Jürgen: Hans Fallada in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlts Monographien. Hg. von Kurt Kusenberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 1963.

Röhl, Anja: Die Frau meines Vaters, Nautilus-Verlag Hamburg 2013

Stroh, Heinz (Hg): Die Einsamen. Kindheitsnovellen. Potsdam: Kiepenheuer 1921, S. 7–16.

Anmerkungen:

[1] Manthey 1963, S. 51

[2] Ebd.,S. 52

[3] Freud 1975, S.119

[4] Ebd, S.205

[5] Stroh 1921, S. [5]

[6] Ebd.

[7] Ebd.

[8] Am 24. März 1925 hatte Fallada, nachdem er – wahrscheinlich von Rowohlt oder Mayer von dem Abdruck erfahren hatte – einen Brief an den ihm unbekannten Stroh geschrieben, den Mayer an diesen weiterleitete. Damit begann der kurze Briefwechsel zwischen Stroh und Ditzen/Fallada. Ditzens erster Brief an Stroh ist nicht erhalten, aber der Antwortbrief Strohs vom 26. 3. 1925. Darin geht es um den Band „Die Einsamen“. Heinz Stroh schreibt u. a.; „Als ich Rowohlt um die Erlaubnis bat, aus dem ‚Goedeschal‘zu drucken, sagte ich ihm, dass es kein Entgeld gibt.“HFA Sign. S 972.

[9] Stroh 1921, S. [11].

[10] Ebd.

[11] Ebd.

[12] Ebd., S. 12

[13] Ebd.

[14] Ebd, S. 13

[15] Ebd,S. 14

[16] Ebd.

[17] Ebd.

[18] Ebd., S. 15

[19] Ebd.

[20] Ebd., S.15f

[21] Ebd., S. 16

[22] Ebd., S. 16

[23] Ebd.

[24] Ebd.

[25] Ebd.

[26] Ebd.

[27] Chamberlain, Sigrid, 2001, S. 236

[28] Fromm, Erich, Sozialpsychologischer Teil. In: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung. Alcan, Paris 1936, S. 77-135.

[29] Horkheimer, Fromm, Markuse, 1987 (Reprint der Pariser Ausgabe von 1987)

[30]Adorno, Theodor: Studie zum autoritären Charakter, 1995

[31] Key, Ellen: Das Jahrhundert des Kindes 1903