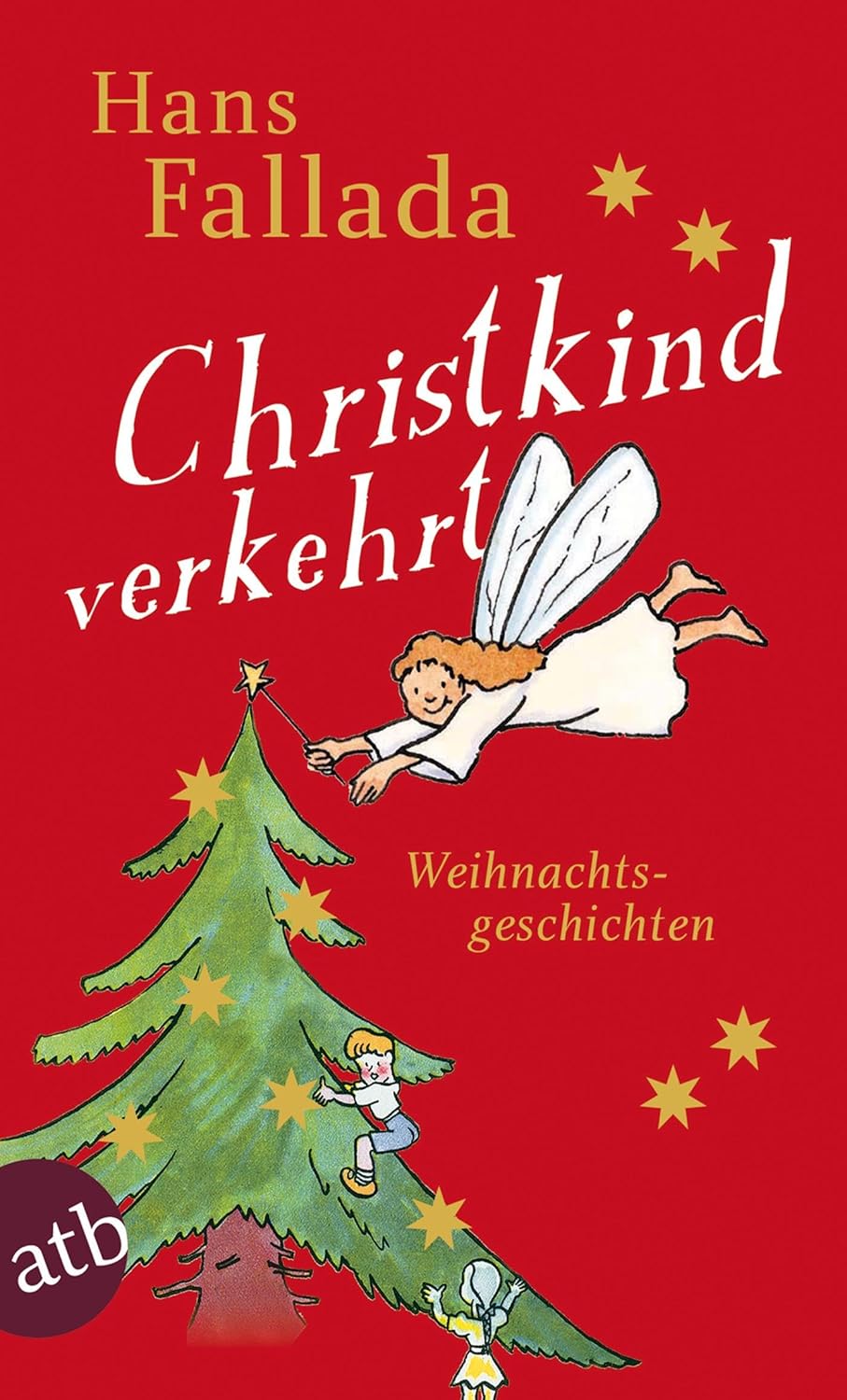

Christkind verkehrt-Weihnachtsgeschichten

Weihnachten aus Falladas Sicht

Um Weihnachten herum hört man es nun wieder, wie wichtig und gut die Tradition des lieben, guten, bärtigen Mannes doch sei, der die Kinder in den Wohnstuben besucht. So zum Beispiel von einem Kollegen, der sich im Nebenberuf als „Weihnachtsmann“ Geld verdient, oder einer Cousine, die ihrem vierjährigen Töchterchen mit schmunzelndem Seitenblick zu uns vom Weihnachtsmann erzählte, und dabei so tat, als ob sie den Alten persönlich kenne, aber auch von der der jungen Frau, die bislang noch ohne Kind ist, aber behauptet, dass man Kindern etwas zerstöre, wenn man ihnen den Glauben an den Weihnachtsmann nähme.

Es gibt ein neuzeitliches Wiederaufleben des Weihnachtsmann-Glaubens, nachdem er schon einmal gänzlich aus der Mode gekommen war. Kaum jemand, so scheint es, zweifelt ernsthaft daran, dass man Kindern damit etwas Gutes tue. Man führt ihnen einen verkleideten Götzen vor und bringt ihnen bei, an dessen übernatürliche Existenz zu glauben. Was mir dabei schon als Kind unklar war, wenn ich davon aus Bilderbüchern erfuhr (bei uns war es nicht üblich, einen Weihnachtsmann aufmarschieren zu lassen), das war die Tatsache, dass er überall gleichzeitig bei Tausenden von Kindern auftauchen sollte, folglich musste er millionenfach existieren. Dafür lieferten die Erwachsenen, wie ich fand, keine logische Erklärung. Nachzufragen schien mir auch nicht ratsam, denn ich wollte niemandem den Spaß verderben.

Es scheint mir heute, wo der christliche Glaube eines symbolhaften Gedenkens an die Geburt Jesu vielfach zurückgedrängt und nicht mehr tradiert wird, dass der Weihnachtsmann eine Art spiritueller Ersatz dafür geworden ist. Er wird am Tag des Festes der Liebe häufig als ein reines Erziehungs- oder Unterhaltungsmittel gebraucht. Dies wird mit Vorsatz und einer gewissen Hinterlist ins Werk gesetzt: Manche Eltern mieten sogar für teures Geld einen Fremden, der den Weihnachtsmann spielt. Sie übergeben ihm eine lange Verfehlungs- und ebenso lange Wunschliste, ihre Kinder betreffend, und er kann dann Allwissenheit vortäuschen. Die Kinder reagieren, wenn sie entsprechend klein und noch nicht hinter das Betrugsmanöver ihrer Eltern gekommen sind, mit freudiger Erregung. Logisch, da man ihnen monatelang den Weihnachtsmann als etwas Bedeutendes angekündigt hatte. Währenddessen und nachher sieht es meist anders aus. Kinder verstecken sich unter dem Tisch, hören atemlos zu, wenn der allwissende Bärtige weiß, was sich des Nachts in ihrem Schlafzimmer abgespielt hat (Du nuckelst ja immer noch am Daumen !!) und was sie irgendwann einmal zu ihren Eltern gesagt haben, obgleich da kein anderer dabei war. Sie können dann leicht Angst bekommen.

Die Entdeckung, dass Angst für die Kindesentwicklung schädlich ist

Die schweizerische Psychologin Alice Miller (1923–2010) hat in den 1970/80er Jahren in ihrem Buch „Das verbannte Wissen“ überaus differenziert auf dieses Problem aufmerksam gemacht und die Gefahr des Aberglaubens auf die Kinderseele ausführlich erläutert.[1] Sie hat dabei auch festgestellt, dass die Eltern erstaunlich blind darin sind, dieses Phänomen zu erkennen. Sie sehen und spüren nicht die Ängste, die ihre Kinder erleiden. Das passiert ihrer Meinung nach besonders stark dann, wenn die Eltern in ihrer Kindheit selbst nicht genug ernst genommen wurden, wenn sie Angst zeigten. Sie haben ihre eigene Angst auf gleiche Art verdrängen müssen. Das ist der Grund dafür, dass die meisten Erwachsenen eine eventuelle Angst ihrer Kinder vor dem Weihnachtsmann nicht wichtig nehmen.

Falladas „Christkind verkehrt“ als Gegenentwurf

In Falladas Geschichtenband „Christkind verkehrt“ kommt überraschenderweise überhaupt kein Weihnachtsmann vor, auch kein Nikolaus, also kein allwissendes, über den Kindern stehendes mysteriöses Vaterimago, dass Erwachsenenbedürfnisse über Kinderbedürfnisse stellt und bewusst diese Perspektive als strafende Instanz einnimmt. Stattdessen wird mitgeteilt, dass es sich bei den Personen, die Weihnachten organisieren, vor allem um Eltern handelt, die ihren Kindern ein so schönes Weihnachtsfest wie möglich bereiten wollen, was jedoch oft gar nicht so einfach ist. Dadurch aber, dass eben nicht immer alles reibungslos klappt, wird Spannung aufgebaut, Abenteuerliches eingeflochten und Handlungsverzögerung, wie im klassischen Drama erzielt. Fallada erfüllt also mit seinen Weihnachtsgeschichten auch wesentliche Forderungen des italienischen Kinderbuchautors Leo Lionni (1910–1999): Kindergeschichten sollen selbst für die Kleinsten die Kriterien des klassischen Dramas erfüllen, sollen helfen, Realität zu verarbeiten, sollen sorgfältig geschrieben sein und Kinder ernst nehmen. Die Moral, die sie enthalten, müsse, so Lionni, indirekt wirksam werden, denn die Kinder sollen durch eigenes Denken Erkenntnisse gewinnen.[2] Es gibt auch eine Geschichte von Astrid Lindgren mit dem Titel „Lotta kann alles“, in der der Vater dreier Kinder, das jüngste von ihnen ist Lotta, vergessen hat, rechtzeitig einen Weihnachtsbaum zu besorgen, und die ganze Familie schon bangt, dass sie keinen mehr bekommen werden. Es ist dann schließlich Lotta, die nach mehreren Abenteuern und zum Staunen aller, einen von einem Lastauto herunter gefallenen Weihnachtsbaum auf ihrem Schlitten nach Hause bringt.

Ähnlich baut Fallada seine Geschichten auf: Die Eltern haben viel zu tun, den Eltern geht etwas schief, die Eltern wollen den Kindern eine Freude machen, die Eltern verwechseln Geschenkwünsche, Kinder entdecken Geschenke und müssen danach Freude heucheln, Eltern haben nicht genug Geld, stattdessen Sorgen, die aus Kinderblickwinkel manchmal witzig sind. Es sind Alltagsgeschichten, sie enthüllen Hintergründe, sie erfüllen die Kriterien moderner Kurzgeschichten. Bei den Kindern wird dabei in witziger Weise um Verständnis für die Eltern gebeten, und damit kommen Eltern vom hohen Ross der Unfehlbarkeit herunter und werden zu Menschen, in die sich das Kind einfühlen lernt. Damit erfüllen diese Weihnachtsgeschichten die Kriterien Alice Millers an ein Weihnachten ohne Angst, und das macht sie auch heute noch zu einer für Kinder wertvollen Literatur, wo Empathie, Aufklärung und Demokratieverständnis in der Kinderliteratur wichtiger sind als Zeigefinger-Moral und Erziehung durch Angst. Astrid Lindgren hat einmal als Ziel ihrer Literatur für Kinder formuliert, dass sie den Kindern Vertrauen in die Welt, den unverlierbaren Schatz der Phantasie und Freude in Bezug auf die Zukunft geben und die Angst vor den Menschen nehmen will. Außerdem wollte sie die Kinder „kritisch machen gegenüber großen Worten und Parolen“.[3]

Das erreicht Fallada auch, seine Geschichten sind phantasievoll, indem sie wunderbare Schilderungen kindlicher Freude, Sehnsucht und Erwartung in Bezug auf die Geschenke, den Geruch und die Glitzerlichter zu Weihnachten beschreiben, sie geben Vertrauen in die Eltern und Gesellschaft, denn sie schildern und beschreiben die Eltern nicht wie ferne Götter oder strafende Instanzen, sondern wie fehlerhafte Menschen, die im Grunde ganz ähnlich wie die Kinder fühlen, sondern nur bestimmte Probleme zu lösen haben.

Einige Beispiele aus Falladas Erzählungen

Fallada gibt den Kindern mit seinen Geschichten Mut und Zuversicht, er zeigt in vielen konkreten Situationen die Wirksamkeit kindlicher Tätigkeiten, so gleich in der ersten Geschichte, wo Kinder im Nebel einer Küstenlandschaft am Meer „Lüttenweihnachten“ feiern, ein vom Pfarrer verbotenes Fest, bei dem ein „Tannenbaum“ im Freien für die Tiere aufgestellt wird.[4] Und als sie endlich da ankommen, was sehen sie? Dass derjenige, vor dem sie am meisten Angst hatten, der Förster, selber dort einen großen Baum für die Tiere aufgestellt hat. In dieser Geschichte findet sich Einleitung, Entwicklung, Konflikt und Lösung, wie es in einem klassischen Drama sein soll, dazu die Erkenntnis für die kleinen Leser, woher der Brauch des Baumaufstellens eigentlich herrührt. Mit großer Sorgfalt ist die neblige Meereslandschaft, sind die Wildgänse beschrieben, vor denen die Kinder sich einerseits fürchten, deren wehklagendes Schreien ihnen aber auch leid tut.

In der Titelgeschichte „Christkind verkehrt“ wird aus Kindersicht von einer Verwechslung der Geschenke erzählt. Der Bruder hat das Puppenhaus und der Ich-Erzähler die Robinsoninsel bekommen. Die Eltern hatten es gut gemeint, sie wollten einmal Abwechslung in die Spielleidenschaft ihrer Kinder bringen, der Ich-Erzähler beschreibt minutiös und feinfühlig die einzelnen Stadien der Enttäuschung, die die Kinder durchleben, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass sie seltsamerweise später niemals so sehr auf dem Eigentumsrecht ihres Spielzeuges beharrten, wie auf diesem „verkehrten“ Geschenk. Eine Lehre wird unmerklich transportiert: Ein überraschendes Geschenk, von den Kindern nie gewünscht und also nicht erwartet, kann sogar interessanter werden als das den Eltern angesagte lang Ersehnte. Vollkommen klar ist auch, dass kein Weihnachtsmann, sondern die Eltern die Geschenke ausgesucht haben. Fallada macht den Kindern also nichts vor. Auch hier ist er seiner Zeit weit voraus, denn noch 1988 beschreibt Alice Miller in ihrem Werk zahllose Situationen, in denen Kinder über das Weihnachtsfest belogen, getäuscht und betrogen werden, alles im Namen des Brauchs und der Tradition, die dem Kind angeblich so viel Spaß bringen. In Wahrheit aber ist es eine neuzeitlich-strafende Zeigefindermoral, die nach Ansicht der Verhaltenstherapie (vgl. Alfred Bandura, Nachahmungslernen) nur dazu führt, das genau das gelernt wird: Betrügen, belügen, täuschen und natürlich Angst verdrängen, und damit einher geht die Gefahr der Unfähigkeit, ein empathischer Mensch zu werden.

In der Geschichte „Der gestohlene Weihnachtsbaum“ dient die Mär vom Weihnachtsmann als Ausrede der Kinder und Erwachsenen, um den Diebstahl der Kinder zu vertuschen, Die Familie ist arm und das Weihnachtsbaumabschlagen verboten, aber Kinder kommen nicht ins Gefängnis, also müssen sie den Weihnachtsbaum schlagen, das Verbotene tun. Dass es dabei glimpflich abgeht, nimmt diesem kindlichen Abenteuer die Schärfe und führt, deutliches Anliegen des Autors, zur weihnachtlichen Versöhnung. Wunderbar auch die Geschichte der Sechsjährigen, (Beberbeinchen-Mutti), die ihrer Mutter Schuhe „organisiert“, indem sie das militärische Lederkoppel ihres aus dem Krieg heimkommenden Vaters zum Schuster trägt. So wird aus Kriegsgerät wieder Friedensware und aus etwas zum Zwecke der Tötung von Menschen Hergestelltes etwas, dass dem Schutz der Menschen dient.

Eine Episode, die nur die Probleme der Erwachsenen schildert (Fünfzig Mark und ein fröhliches Weihnachten), scheint ein Nebenprodukt von „Kleiner Mann, was nun“ gewesen zu sein, die Frau „Itzenplitz“ und der Ich-Erzähler ähneln jedenfalls dem Kleinen Mann und Lämmchen aufs Haar. Es zeigt: Auch Erwachsene haben Weihnachtswünsche, die sie sich gern, besonders, wenn sie sich lieb haben, gegenseitig erfüllen wollen. Dass sie dafür Geld brauchen, was manchmal nur schwer zu kriegen ist, ist hier das Thema, was in sehr amüsanter und in geradezu kabarettistischer Form die gesellschaftliche Realität mit familiären Bedürfnissen kontrastiert. Die Botschaft ist: Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen.

Wie sich Erwachsene gegen ihre Chefs und Kinder gegen Krankheiten u.a. wehren müssen, um es recht schön zu Weihnachten zu haben, wird in der Geschichte: „Weihnachtsfriede“ beschrieben, in der sowohl der Chef uneinsichtig, als auch die Tochter Karla krank ist: „Unser Weihnachtsfest wollen wir bestimmt feiern. Was du vorhast, Maxe, mit Steueramt und Gaugarten und der Kiesow, das ist alles ganz schön, und ich bin damit einverstanden, wenn ich auch nicht weiß, ob es wirklich hilft. Aber es dauert viel zu lange. Übermorgen ist Weihnachten, und unser Weihnachtsfest feiern wir, das weiß ich bestimmt!“[5]

In der letzten Geschichte „Familienbräuche“ geht es noch mal um einen Vater, der den Weihnachtsbaum nicht rechtzeitig genug heranschaffen kann. Alles in allem ist „Christkind verkehrt“ ein modernes Weihnachtsgeschichten-Buch, würdig im GRIPS-Theater dramatisiert zu werden![6]

Röhl, Anja im Salatgarten Nr.2/2015, S.57

Anmerkungen:

[1] Vgl. Miller, Alice: Das verbannte Wissen. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988, S. 3 ff.

[2] Vgl. Lionni, Leo: Frederick, Du bist ja ein Dichter, gesammelte Bilderbuchgeschichten, Middlehauve Verlag 1991

[3]Lindgren, Astrid:

[4]Fallada, Hans: Lüttenweihnachten. In: Christkind verkehrt. Berlin: Aufbau 1999, S. 5.

[5] Fallada, Hans: Weihnachtsfriede. In Christkind verkehrt, S. 86.

[6] Der Name GRIPS soll Spaß am Denken symbolisieren. Das Kinder- und Jugendtheater entstand 1966 im damaligen West-Berlin.